Wie arbeiten wir?

Methoden der Bauforschung

Jedes historische Bauwerk muss individuell untersucht werden. Am wichtigsten ist die analytische Bauuntersuchung vor Ort am Objekt. Hierbei wird eine Baudokumentation erstellt, die idealerweise ein maßstabsgerechtes Aufmaß als Dokumentationsgrundlage enthält. Dazu kommen Befundkartierung, Fotografie und textliche Beschreibung. Ergänzt wird die Dokumentation durch Informationen aus weiteren Quellen und Archiven wie Bild- und Schriftquellen.

Aus den so dokumentierten Spuren interpretieren wir die Entstehung, Nutzung und Veränderung des Gebäudes. Wir analysieren Baugestalt, Bautechniken und Baumaterialien und ordnen die Beobachtungen in bauhistorische Zusammenhänge ein. Zur Bestimmung des Baualters kommen unterstützend auch naturwissenschaftliche Methoden zum Einsatz, z. B. die Dendrochronologie. So können wir die historische Entwicklung von Konstruktion, Nutzung und Bautypen in Westfalen-Lippe nachvollziehen.

Bauaufnahme und Dokumentation

Am Anfang jeder Bauforschung steht die Bauaufnahme. Die Vermessungsmethoden reichen vom Handaufmaß bis hin zum modernen 3D-Laserscan. Da jede Methode ihre Vor- und Nachteile hat, werden häufig mehrere in Kombination eingesetzt. Immer ist das Ziel, ein präzises, neutrales Abbild des Gebäudes zu erstellen. Dieses dient als Dokumentationsgrundlage, in die bauhistorische Befunde eingetragen werden. Viele Beobachtungen und das Erkennen räumlicher Zusammenhänge werden erst durch die Bauaufnahme möglich, die immer eine intensive, unmittelbare Beschäftigung mit dem Gebäude erfordert.

Handaufmaß

Zollstock, Messlatte, Maßband, Schlauchwaage und Lot sind beim Handaufmaß die wichtigsten Werkzeuge. Ermittelte Maße werden in eine maßstäbliche Zeichnung übertragen. Die Handzeichnung kann später im Büro auch digitalisiert werden.

Die Einfachheit der benutzten Messwerkzeuge täuscht: Richtig angewendet, erreicht das Handaufmaß fast die Präzision eines Laserscanners. Mehr noch: Es stellt die unmittelbarste Beschäftigung mit einem Gebäude dar und erzwingt den direkten, analytischen Kontakt mit der Bausubstanz.

Tachymeter | Totalstation

Das Tachymeter ist vor allem aus der Vermessung im Straßenwesen bekannt. Auf einem Stativ montiert, erlaubt es punktuelle Lasermessungen mit hoher Präzision. Moderne Systeme sind per Bluetooth mit einem Laptop verbunden, auf dem eine Zeichnung direkt vor Ort in einem CAD-Programm (Computer-Aided-Design) entsteht. Diese Kombination wird als „Totalstation“ bezeichnet.

Fotogrammetrie

Die Fotogrammetrie ist eine bildbasierte Methode, die die Fotografie mit der Tachymetrie kombiniert. Das Ergebnis ist ein perspektivisch entzerrtes „Orthofoto“. Besonders häufig wird das Verfahren für Fassadenpläne eingesetzt.

Mit dem Tachymeter werden vorab definierte Messpunkte an einer Wand eingemessen und in einem CAD-Programm gespeichert. Im Anschluss wird ein Foto erstellt, auf dem alle Messpunkte zu sehen sind, und ebenfalls in das CAD-Programm geladen. Die Messpunkte werden mit den Pixeln des Fotos verknüpft und eine orthogonale Projektion errechnet. So entsteht ein maßhaltiger „Bildplan“, der nicht nur aus Strichlinien besteht.

Stucture from Motion (SfM)

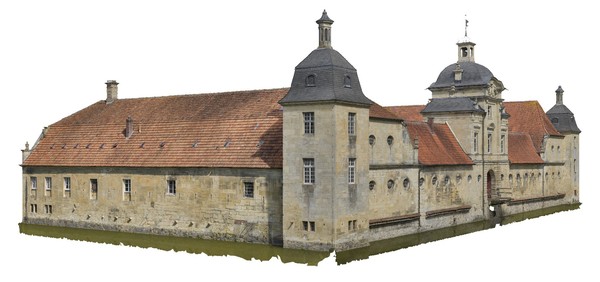

Structure from Motion (SfM) bezeichnet eine Methode, virtuelle dreidimensionale Modelle und zweidimensionale Orthofotos von Objekten zu erstellen. Vom Objekt oder Bauwerk werden aus vielen Blickwinkeln Fotografien erstellt, auch Drohnenfotos aus der Luft. Alle Fotos werden dann in ein Computerprogramm geladen. Dieses vergleicht alle Bilder und erkennt aus unterschiedlicher Perspektive abgebildete Strukturen. Auf Grund dieser „Bewegung“ („Motion“) wird dann die wahre dreidimensionale „Form“ („Structure“) errechnet. Aus dem dreidimensionalen Modell lassen sich auch maßhaltige Bildpläne generieren.

Terrestrischer 3D-Lasercanner (TLS)

Eine Weiterentwicklung der Tachymetrie stellt das Terrestrische Laserscanning dar. Der Scanner misst mit hoher Geschwindigkeit automatisiert alle erreichbaren Oberflächen aus und erfasst bis zu mehrere Millionen Punkte pro Sekunde. Das Ergebnis ist eine „Punktwolke“, eine langfristig auswertbare Dokumentationsgrundlage. Bauaufnahmepläne werden erst im Büro manuell im CAD-Programm durchgezeichnet. Noch mehr als bei der Tachymetrie ist beim Laserscanning der Abgleich des Scans vor Ort notwendig. Die bauforscherische Begleitung und Auswertung der ungefilterten Aufmaßinformation sind essentiell.

Strukturlichtscanner

Die beim LWL-Denkmalfachamt eingesetzten, handgeführten Scanner können Objekte von der Größe einer Scherbe bis zum Sarkophag aufmessen. Unter „Strukturlicht“ versteht man ein genau definiertes Lichtmuster. Das Muster wird vom Scanner auf das Objekt geworfen, auf dessen Oberfläche es durch die dort vorhandenen Unebenheiten verzerrt wird. Eine Kamera im Scanner errechnet aus den Verzerrungen die Objektform. Der Messprozess geschieht in Sekundenbruchteilen. Anhand der Messwerte entsteht auf dem angeschlossenen Laptop ein hochauflösendes 3D-Modell, das sich – wie beim großen Bruder Laserscanner – weiterbearbeiten und in Strichzeichnungen umwandeln lässt.

Fotografische Dokumentation

Ein grundlegender Teil denkmalpflegerischer Dokumentation ist die Fotografie. Sie begann in Westfalen vor über 100 Jahren mit großformatigen Negativen auf Glasplatten. Ein Beispiel ist das Foto der Siegener Nikolaikirche von 1897. Diese Bilder sind, wie auch solche aus den folgenden Jahrzehnten, von hohem Quellenwert für die Bauforschung, da an ihnen frühere Bauzustände und Veränderungen zu erkennen sind.

Die Fotografie hat in der Bauforschung große Bedeutung auch als Dokumentationsmethode. Gesamtgebäude und alle bauhistorisch wesentlichen Details werden fotografisch erfasst. Oftmals werden bei laufenden Baumaßnahmen auch Befunde freigelegt, die später wieder verdeckt oder gar nicht mehr vorhanden sind. Ein Foto ist dann der wesentliche „Beweis“ bei der wissenschaftlichen Verwertung eines Befunds.

Auswertung von Archivalien

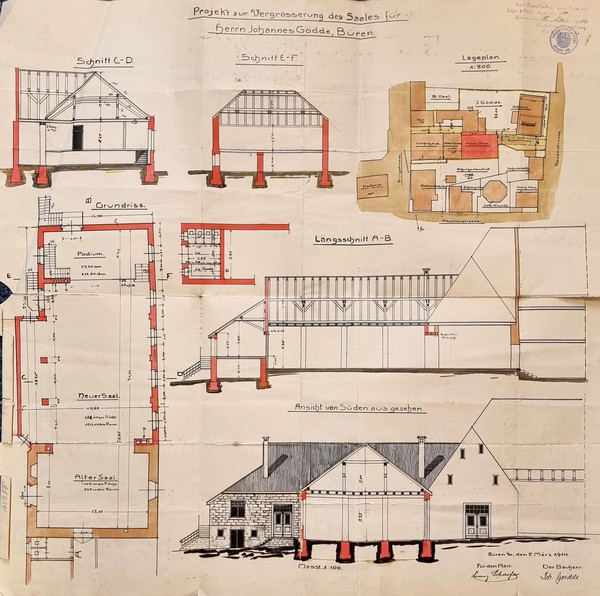

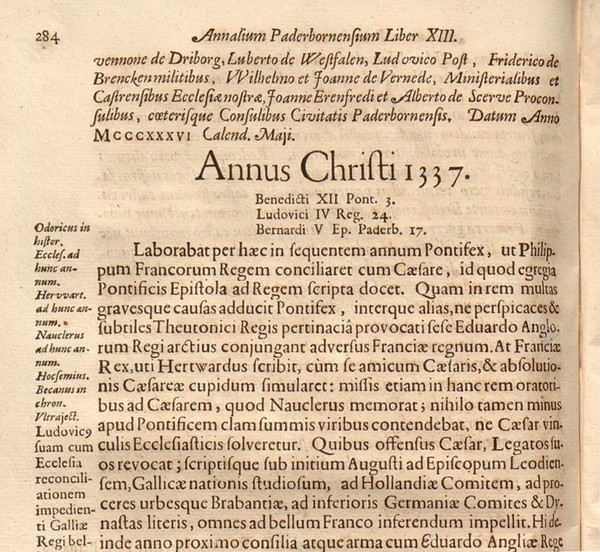

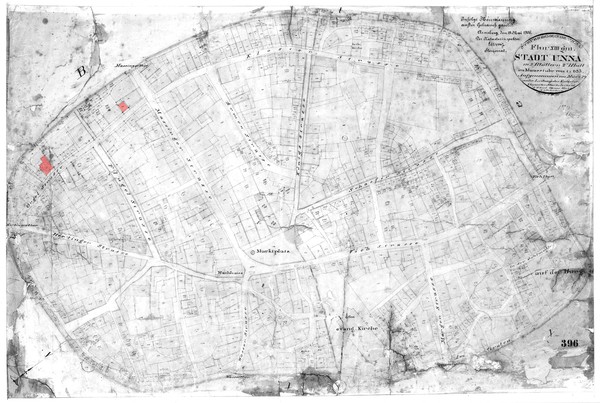

Die Bauforschung wertet Archivalien in Text- und Bildform aus. Bauakten, Grundbücher, Rechnungsbücher, Annalen, Kirchenbücher und historisches Planwerk geben Informationen zu Bauvorgängen seit dem Mittelalter. Dies betrifft die Neuerrichtung genauso wie Umbauten und Reparaturen, Brandereignisse und vieles Weitere. Auch die Besitzgeschichte von Stadthäusern und Höfen kann nur anhand von Archivalien erhellt werden. Die westfälische Bauforschung greift hierbei neben den eigenen Beständen des Denkmalfachamts auf alle Arten von Archiven zurück, vor allem bei Gemeinden, Kreisen, Land und Kirchen.

Annalen können Hinweise auf Bauvorgänge in bestimmten Jahren an bestimmten Orten enthalten. Diese Quelle wurde von der Bauforschung zu mittelalterlichen Steinhäusern in Büren befragt und zu diesem Zweck von der Bauforschung übersetzt.

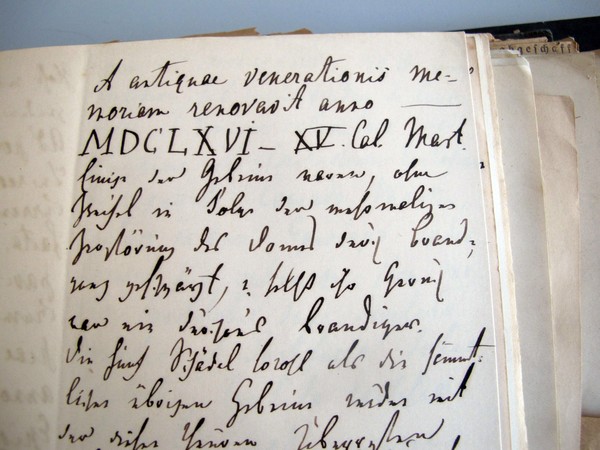

Notiz zur Neuanlage der Grablege in der Krypta des Paderborner Doms 1666 (Abschrift 19. Jahrhundert).